La nostalgia del tempo che fu non nego spesso si affacci e si rimiri da questa finestra ma, senza esagerare in patetici rimpianti, mi pare legittimo qui riesaminare e riconsiderare valori e qualità (se ce ne sono) di tendenze e autori che furono gli autentici padri coscritti, monumenti incontestabili, della nostra patria cinematografara. Tutto questo per parlarvi di un film del 1966 di Florestano Vancini: Le stagioni del nostro amore, protagonista Enrico Maria Salerno, dove con più o meno sincera vena poetica (ma sì! usiamo la scandalosa parola:poesia!) si rappresenta in maniera impietosa ed efficace la crisi esistenziale di un intellettuale di sinistra (c’era pochissimo spazio allora per ipotetiche crisi di intellettuali di destra…). Il film forse non è un capolavoro ma, secondo me (e nonostante il citatissimo Mereghetti che impietosamente parla di “ambizioni intellettualistiche che hanno fatto il loro tempo”) trovo che il film di Vancini esprime con sincerità delicatezza e intensità (insomma poeticamente) il dolore e la pena di un uomo che attraversa la stagione amara in cui pentimenti e fallimenti si affastellano e schiacciano residue speranze e slanci. Ottimi i dialoghi e gli attori compresi di questo clima autunnale (oltre Salerno, Valeria Valeri, Gian Maria Volonté, Gastone Moschin); eccellente lo “spaccato” provinciale di una Mantova nebbiosa e saporosa dove il nostro tenta di recuperare sangue e umori del tempo migliore. Detto questo del film di Vancini, mi viene lo spunto irresistibile di riflettere su una curiosa tendenza di quegli anni: non certo solo Vancini, ma moltissimi altri autori, e non solo di cinema, vissero allora la stagione “dell’incomunicabilità”. Ve ne ricordate? Definizione abusata e citatissima, quasi proverbiale introdotta ovunque, dai migliori salotti alle più sconce barzellette! Il clima era più o meno quello del film citato: strazianti pause, parole penosamente estratte da lunghi silenzi, nebbie, penombre, solitudini, tetraggini e desolazioni a specchio della enigmatica pena dei protagonisti. Tutto un clima, secondo me, sinceramente vissuto ma sostanzialmente indotto da una letteratura e una poetica nordica (Bergman, Dreyer) da noi ammirata e amata sopratutto dal ceto intellettuale che molto influenzò i nostri autori: in testa a tutti Antonioni, padre incontestato della sofferta incomunicabilità, ma che forse per temperatura (fredda), motivazioni e necessità ataviche non ci apparteneva. Come giustificarla del resto con lo slancio contemporaneo di quegli anni di frenetico fervore, ottimismo a tutti i costi, follie e cialtronerie di quel “miracolo economico” che ribolliva ovunque? Questo sì, più nostro e italico delle malinconiche brume nordiche. E i lunghi e strazianti silenzi di quelle rarefatte atmosfere, come giustificarli per una gente come la nostra per tradizione ciarliera ed esibizionista pur nelle situazioni più tragiche?

Non che da noi si vivesse solo di clamorosa superficialità, tutt’altro! Ma le crisi esistenziali avevano ed hanno per noi il sangue e l’umore della risata amara mischiata a lacrime umanissime e spudorate, conseguenza di una civiltà mediterranea antichissima e beffarda abituata a convivere tra farsa e tragedia nella misura alterna della nostra commedia umana. Non che i film compassati e lenti degli autori “incomunicabili” non abbiano prodotto arte e sostanza autentica!

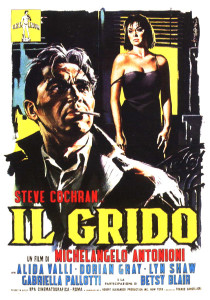

Ci restano esempi memorabili di sincera e commossa poesia: fu una stagione colta e raffinata dei nostri migliori autori, e forse l’inaugurazione avvenne proprio con un film di Antonioni: Il grido del 1957 che chiudeva definitivamente il glorioso capitolo dell’italico neorealismo.